公開:2025年8月27日

10分で読めます

みんなの銀行の内製化戦略とAIへの取り組み【イベントレポート】

2025年6月に開催された「Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit 2025」の当社セッションにおいて、株式会社みんなの銀行 取締役常務執行役員CIO宮本 昌明氏にご講演いただいた模様をお伝えします。

GitLabは2025年6月、都内ホテルで開催された「Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit 2025」に出展しました。開催したセッションは約170人の参加者を集め、株式会社みんなの銀行(以下、みんなの銀行) 取締役常務執行役員CIO宮本 昌明氏をお招きし、当社Japan Country Manager小澤 正治と対談形式で実施しました。本記事では、その模様をお伝えします。

BaaS事業を支えるプラットフォーム

株式会社みんなの銀行 取締役常務執行役員CIO 宮本 昌明氏

みんなの銀行は、2021年5月に事業を開始したデジタルバンクです。日本で初めてフルクラウドで銀行システムを構築・運用することでも注目を集めており、B2Cのスマホアプリ事業に加え、APIを主軸としたBaaS(Banking as a Service)事業や、バンキングシステムの外販も行っています。

現在、立ち上げから約4年が経過。すでに130万口座を獲得し、ユーザーの70%は40歳未満の若年層です。ふくおかフィナンシャルグループの傘下で、福岡市に本社を置いていますが、SNSなどを活用したマーケティングが奏功し、顧客層は全国に広がっています。

個人向けのデジタルバンクとして話題をさらう中、ビジネスの1つの柱に育ちつつあるのがBaaS(Banking as a Service)事業です。同事業では、みんなの銀行が自社のシステムをAPIを通して外部へと公開。ユーザーは、提携事業者のアプリなどを経由して「自分がみんなの銀行のサービスを使っている」ことを意識せず、銀行機能を利用できるようになります。

公開中のAPIは多彩です。振込・決済だけでなく、認証・同意、本人確認済み情報提供、振込キャンセルなどをラインアップ。この日の時点で公開されている提携先は24社に及び、すでに非金融業界を含む15社が自社サービスに組み込んだ機能をリリースしています。

株式会社みんなの銀行 取締役常務執行役員CIO 宮本 昌明氏

みんなの銀行は、銀行業務の心臓部となる勘定系システムを、Google Cloud上にフルスクラッチで開発しています。宮本氏は、「BaaS基盤は勘定系の横に置くイメージ」と勘定系と密に連携させたBaaS基盤について説明します。このBaaS基盤の開発に、GitLabは大きな役割を果たしました。BaaS部分の開発にあたり同行は、マイクロサービスおよびイベント駆動型アーキテクチャを採用し、TDD(テスト駆動開発)を導入。その開発プラットフォームになったのがGitLabなのです。

導入当時は、組織もシステムもゼロからのスタートでした。構想の初期段階からの必須要件は、セキュリティを高めるだけでなく、ログ取得や権限管理などのコンプライアンスも備えたDevSecOps環境を作ること。宮本氏は、「セキュリティとコンプライアンスは絶対条件でした。そして、その上で効率化を追求します。これらは並び立たないように聞こえますが、並び立たせるのがわれわれの基本スタンスです」と話します。

ソフトウェアライフサイクル全体をカバーできる一気通貫のソリューションとしてGitLabを採用し、テスト自動化、セキュリティスキャン、ディペンデンシースキャン、SBOMなど幅広い機能を活用するに至りました。

また、コンプライアンスパイプラインとしてGitOpsの考え方も導入しました。Gitリポジトリを唯一絶対の存在(SVoT)と位置づけ、本番環境がGitリポジトリと異なる場合は自動修正します。ただし、リリース承認プロセスを維持することでガバナンスを確保するなど、実際に運用するにあたってさまざまな工夫も取り入れています。

テストの民主化についても独自のアプローチで取り組んでいます。開発側だけがテストを実行するのでなく、ビジネス側もテストに関与することで責任を分担するなどの施策は、テストの自動化が進むとともに社内に根付いてきました。

優秀なエンジニアたちに挑戦の場を提供

株式会社みんなの銀行 取締役常務執行役員CIO 宮本 昌明氏

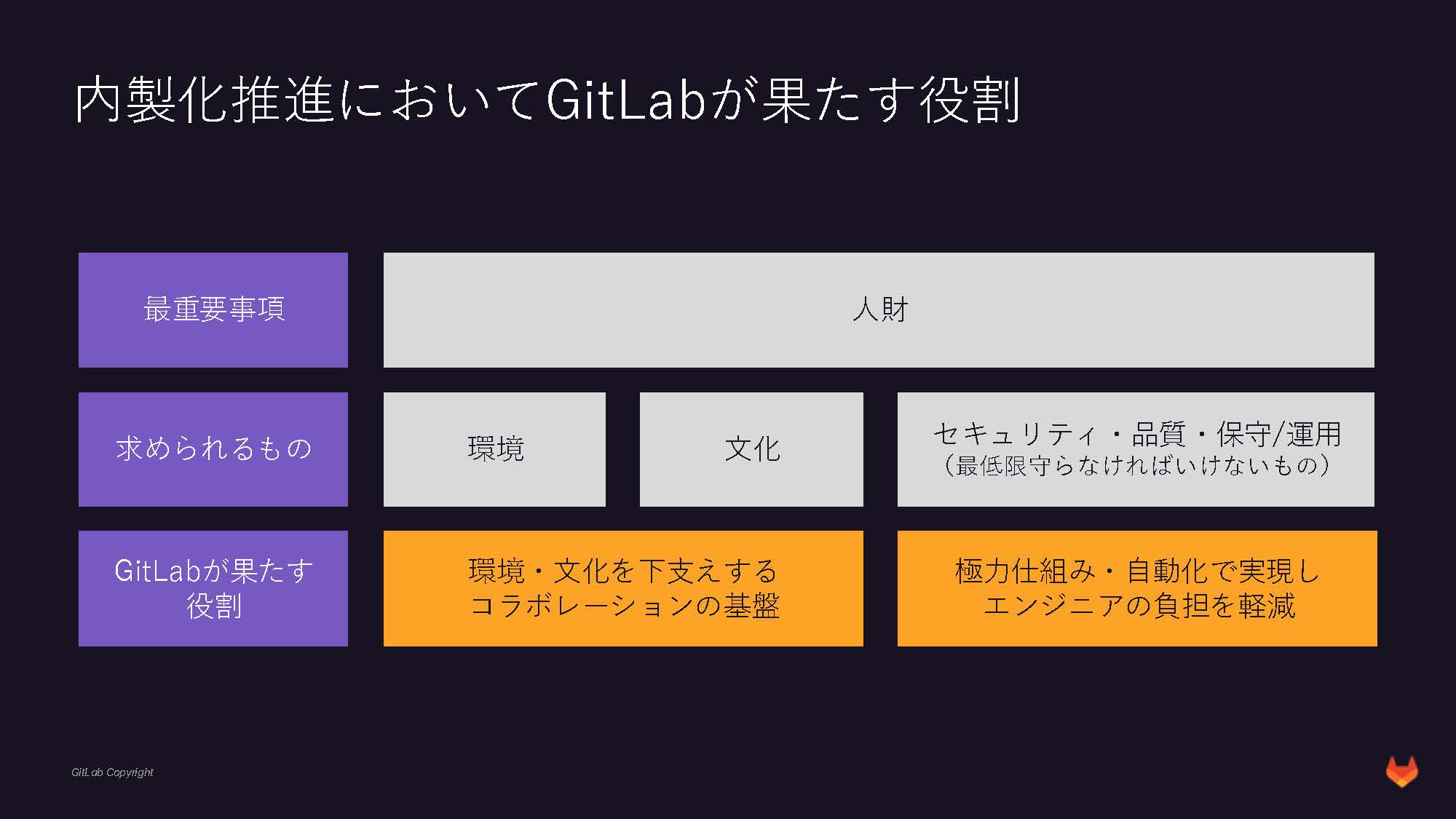

みんなの銀行は、GitLabをプラットフォームとして実施する開発業務の大半を内製化しています。宮本氏は、内製化のメリットについて、大きく4つのポイントを挙げます。まずは、自社プロダクトの将来を真剣に考え、社員であるエンジニアが主体的に関与できること。次に、設計・開発・リリース・保守・運用といったすべてのプロセスで得られるナレッジを社内に蓄積できること。そして、効果的な設計や省力化された運用負荷を実現できる製品選定・設計を行えること。最後に、保守・運用まで自前で行うことで、自動化や不要な作業削減を開発設計段階から意識できることです。

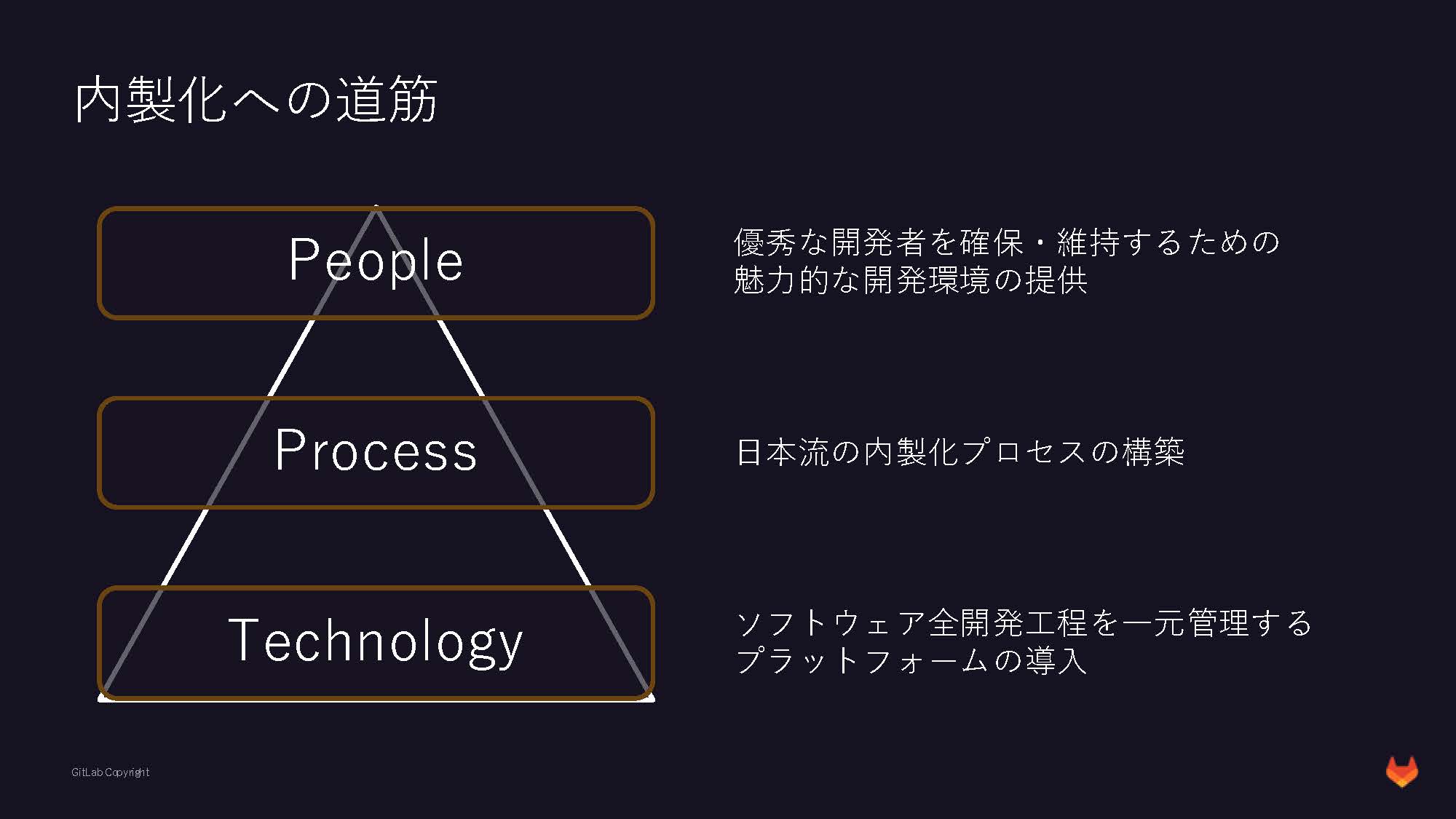

内製化への道筋

宮本氏は、内製化成功のカギは人財にあるとし、優秀なエンジニアの「採用」を大切にしながら、それ以上にエンジニアが働きたいと思える環境を「維持」していくことに力を注いでいると語ります。多くのエンジニアにヒアリングした結果、彼らは「やりたいことができる仕事環境」や「新しい技術への挑戦」を求めていることに気づきました。ルーチンワークになりがちな保守・運用やテストをGitLabを使って可能な限り自動化しているのは、エンジニアに新たな挑戦の場を提供するためでもあります。

宮本氏は、「自分たちで考えて、自分たちで現状をより良く変えられるのが、優秀なエンジニアです。彼らが学習できる環境を用意し、実際に挑戦もしてもらいます。失敗することもあるでしょうけれど、上手に小さく失敗してもらってきちんと軌道修正できるような文化を作っています」と話します。

長く使ってきたGitLabは、組織に根を張りました。エンジニア同士がGitLab上で議論を深め、コラボレーションする基盤へと育っています。

内製化推進においてGitLabが果たす役割

「エンジニアは下請けではありません。ただものづくりをする人でもありません。ものを作ってサービスを提供する人なのです。組織には、エンジニアやビジネス企画など、さまざまな役割を持つ人が居ますが、その役割の壁を超えて、1つのサービスをみんなで作るという文化を大切にしています」(宮本氏)

多様なAgentic AIをオーケストレーションする製品へ

GitLab合同会社 Japan Country Manager 小澤 正治

小澤からは、GitLabの紹介とAI活用の取り組みについてお話させていただきました。GitLabは、ソフトウェア開発のライフサイクル全体を一元的に統合管理するプラットフォーム。この日のイベントを主催するガートナーのMagic Quadrant™において、製品の方向性と機能実装の両面から、リーダーという評価を受けています。

今回のセッションで、テーマのひとつであるAIでは、統合されたシームレスな開発環境にAIをアドオンし、個々の開発工程の部分最適ではなく、AIを活用した全体最適を目指すことが特長。AIコーディングによる生産性向上だけにとどまらず、レビュー、脆弱性対策、安全なコードリリースなどソフトウェア開発の全工程にAIを活用するという方向性で製品を進化させています。

ソフトウェア・サプライチェーン全体のガバナンスも、AIを搭載するGitLabで管理する対象です。GitLabを導入した組織単体を見るのではなく、ソフトウェア・サプライチェーン全体のセキュリティリスク対応や組織体制の強化もプラットフォーム上で実現。SaaSに加え、Self-Managed、クラウドセルフホステッドでも利用できるため、機密性の高い情報を扱うユーザー向けに、ローカルLLMの活用を支援するなど、その活用スタイルに応じた導入が可能になっています。

小澤は、GitLabの進化の方向性も披露しました。GitLabは今後、DevSecOpsプラットフォームの概念を維持しつつ、多様なAgentic AI(自律的に行動し、目標達成のために自ら判断や行動を行うAI)の登場を前提に、それらをオーケストレーションする製品という立ち位置へと飛躍しようとしています。

全工程・全業務へのAI適用を目指す

左からGitLab合同会社 Japan Country Manager 小澤 正治、株式会社みんなの銀行 取締役常務執行役員CIO 宮本 昌明氏

AI活用について宮本氏は、「われわれは、他社より遅れていると認識しています」と現状を厳しく評価します。約1年前からGemini Code Assistの検証をはじめ、現在は「ゼロからのコード生成」を目指し、エディタ、エージェント、プロバイダー、LLMの組み合わせを検討中。AI活用の範囲は、GitLabのコンセプトと一致しており、コード生成だけでなく、設計、ドキュメント作成、テストコード作成・実行など、全工程・全業務へのAI適用を目指しています。

宮本氏は、AI導入の留意点について、「AIガバナンスが大切になります。どこにAIを導入し、だれに使わせ、どこまでの権限を与えるべきかを規定しなければなりません」と話します。AIでフルに自動化し、AIの出した結果を盲目的に信じてしまうと、脆弱性のあるコードが生成され、セキュリティリスクが発生する可能性があります。また、著作権侵害にも注意を払う必要があります。それらの対応策として、前者にはSASTなど、後者には侵害防止機能を持つAIやスキャンツールなどがありますが、ツールの挙動の確実性を含めた精査が必要になりそうです。

株式会社みんなの銀行 取締役常務執行役員CIO 宮本 昌明氏

機密データやソースコードの外部流出を阻止する開発体制も課題になります。ただ、宮本氏は現時点でローカルLLMの導入に否定的な立場です。「エンジニアは最新技術を求めています。ローカルLLMを導入すると、クラウドで提供されるAIほどの進化スピードを得られないことが問題で、エンジニアは最新の技術を使えない環境を喜びません。インプットは社内で保持し、ロジックのみを外部利用するなどの工夫が必要かもしれません」。

このように、さまざまな示唆を与えてくれた宮本氏の講演を受けて小澤は、「私たちの行動は、デジタルのタッチポイントが整備されたことで変わってきました。みんなの銀行のBaaSは、どんどん広がっていて、APIの種類も豊富ですから、知らず知らずのうちに使っている機会が増えてきそうです。GitLabは、これからもこのすばらしいサービスを、黒子として支えていきたいと考えています」とセッションを締めくくりました。

イベントで配られたノベルティ